作者:林政贤(现任社区大学讲师)

提到黑帮电影(Gangster Movies)(注)里最著名的台词,吴宇森导演的《英雄本色》里的这句“我不做大佬(大哥)很久了。”对港台观众来说应该都不陌生,我们不仅熟悉经典台词,就连角色们的穿着打扮我们也印象深刻,甚至还会模仿他们。

同样也是《英雄本色》这部作品,在上映之后,小马哥那身披着白色大领巾走路有风的潇洒模样,成了当时“大哥”们的标准样板,在娱乐圈也引起一波模仿风潮,让观众的我们看了又敬又好笑。我们可能不认真当一回事,但我们又不否认这或许就是黑道大哥的模样。上面这个例子也正告诉我们,电影会带给观众影响,也反映出群众部分的心理,就连黑道电影也是。

在准备谈论台湾的黑道电影与影响前,我们把角度先拉到好莱坞来看。

美国电影学者Thomas Schatz曾提出,(电影里的)黑帮份子反映出美国男性追求利益的野心,意思是指黑帮电影里那些你死我活的斗争,十足像极了美国男人追求成就的企图心(aggressive ambition)。换句话说,黑帮电影多少反映了现实世界里那个不立文字但人人皆知的生存法则:弱肉强食是也。“手段”在黑帮电影中是非常重要的元素,它就是故事本身,也是引人入胜的情节。

说到这,或许大家已发现“咦!手段这东西不是我们现实生活里的日常吗﹖”没错,一个每天发生在我们生活里的东西,在电影里成了非常重要的戏剧元素,这显示电影本身的戏剧性,它同时也反映了人类活动的真实:人生如戏。

我们来看一个例子,1950年《夜阑人未静》(The Asphalt Jungle)堪称黑帮电影,同时也是黑色电影(Film Noir)的经典。其中做案的共谋之一律师Emmerich(Louis Calhern饰演)在自知法网难逃时,有这么一句经典台词,说出了犯罪者的心态:“犯罪只不过是人类追求利益的手段(After all, crime is only… a left-handed form of human endeavor.)”

从这一点来看,黑帮电影确实反映了“为达目的不择手段”这一个价值观,黑帮英雄几乎都有不由自主的委屈,他们干这一行也几乎都有不得已的苦衷。事实上,这样的逻辑对也不对,若说他们都是“被逼上梁山”的,那么法律制裁犯罪就成了对无辜者的恶行,若说他们都是天生的罪犯,也等于忽略了环境对人的影响力。但不可否认的,他们行恶并非全然是“无可选择”的行为,而驱使误入歧途的处境,不外是“与成功无缘”,换句话说,就是“鲁蛇的逆袭”。

当一个人自认被成功之路挡在门外时,他若想证明自己才干或达到“成功”的目的,走另类的游戏规则,也就是犯罪,就成了“没有选择的选择”;他们扬弃脚踏实地工作出头天的这条路,而是本着现代的文明进行对文明都市的掠夺,一旦心态顺理成章,“犯罪”都只是可以合理化的生存行为,(碍于本事跟道德)而这正是一般人望尘莫及的境界。

台湾民间其实也有一个类似的案例,那就是“义贼廖添丁”的故事;根据日治时期的史料,廖添丁其实是个登记有案的盗贼,但在这真实身分曝光之前,他可是台湾民间人人口耳相传的英雄人物,甚至还(伪)照片为证,不仅小说广为流传,更有说书人现身说法拍成电影,甚至还有供奉廖添丁为神祇的小庙,可见“民间传播”的力量真是不容小觑。但重点是,廖添丁跟黑道电影有什么关系﹖

廖添丁的故事我们从小听到大,甚至还拍成电影,而且还不只一部!就该人物的故事情节来说,也颇符合黑道电影的概念:组织犯罪(同伙红龟)﹑暴力犯罪(打杀行刺)﹑英雄美人(与茶楼美人的爱情)等等。但我个人认为廖添丁故事本身最大的特色不在于义贼二字,而是这个人物的精神象征:一个让日本警察头痛的人物,从这个角度看,廖添丁成了对抗日本殖民威权的象征,换句话说,他是个local味十足的民族英雄(相对于郑成功那种)。

但以上我们说的这一切,都跟现实历史相符吗?并没有﹔正如电影改编自真实故事一般,太过戏剧化了!从有白纸黑字的史料来看,廖添丁确有其人,但他的行为并不如传说中那么风光浪漫。讲白了,他就是当时一名打家劫舍的罪犯,那为什么最后会流传成一介英雄人物,这无非是反映当时民间群众的集体心理,把对高压统治的不满,投射(寄托)到一个草莽人物身上,一个武艺非凡的民族英雄于焉诞生。

日治时期有廖添丁称雄,那么现在呢?我们有角头!

在谈角头之前,我先说一下两部黑帮作品,一部是还是《英雄本色》,另一部是《疤面煞星》(Scarface)。

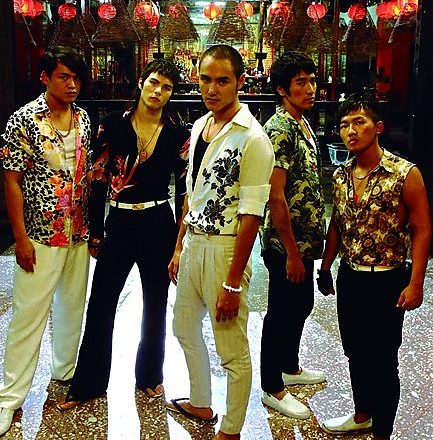

黑帮英雄角色“深具个人风格”、“辨识度高”,他们身上有一股英雄气概,有一般人“做不到”的魅力;虽然大家都知道黑帮(电影)英雄是假的,有趣的是,现实世界里那些大哥们却反过来模仿电影中的角色,举凡服装穿着或肢体动作,以符合他们被塑造出来的形象—“看起来就是大哥的样子”。

而电影《疤面煞星》就提供了上述的例证,不管是1983年奥尔帕西诺主演的迈阿密版本,还是1932年元祖的芝加哥版本(Paul Muni主演),主角东尼(Tony)这一角色都提供了(也反映了)当时黑道的时尚参考样本,不仅戏外大家模仿他们,就连戏内东尼也被塑造成注重穿着打扮的大哥。

除了外表,“英雄气概”这四个字在黑帮电影中的重要性,远大于其他类型片,原因在于“有没有guts”正是电影里的黑帮老大判准要件,他们的一个决定、一个行动,甚至一句话,都可能让这些角色留名青史。“失去的我一定要亲手拿回来!”,《英雄本色》里小马哥愤慨复仇的这句话可真是经典;1948年《盖世枭雄》(Key Largo)里也有一句名言,“带枪的家伙很多,但洛可只有一个。”

而台湾知名导演钮承泽的黑帮电影代表作《艋舺》里也有一句经典台词“意义是三小?我只知道义气啦!”,那时夹带这句台词的广告片还掀起一波模仿潮,尤其是对血气方刚的年轻小朋友们更视为金句名言,酷的咧!

近几年来,也可以说,曾几何时,“黑帮电影”跟“鬼片”几乎成了台湾特色电影,每年一定会有相类似的题材作品前仆后继问世,这除了反映出台湾观众的“口味”之外,不得不说,也反映出“品味”这件事。简单说,“大家就爱这一味的”,而说到台湾的黑帮电影,《角头》系列堪称可以跟《教父》三部曲媲美的代表作(别误会了,我是指意义上,不是品质上)。

前阵子,主角之一王阳明因拒比爱心一事引发舆论风波,他拒绝的理由是:“我不比娘砲的动作”,此话一出当然引发群情激愤,尤其是以娘砲自居的那些人,但也有人替王阳明缓颊,说他是“入戏太深”,但不论是“娘砲”或“入戏太深”都不是我感兴趣的。

我要说的是,不管是演员意识形态上的外显,还是为戏宣传的演出,这件事都反映了现有台湾黑帮电影文化的一环:“以男性主导并以异性(甚至第三性)为附属的概念”,而很不巧的是,这一点跟传统根深蒂固男尊女卑的父权主义几乎吻合。如果,电影反映出社会文化的真实,难道不也是反映出观众那个你知我知但不方便明说的心理吗﹖

做为类型电影中非常独特的一环,无论古今或东西方,黑帮电影始终有其跟现实生活的连结,或是反映时代潮流,或是成为群众心理的镜面,但我毕竟非社会心理专家,不敢卖弄不懂的事,此篇文字仅是一则就电影角度的观众心理观察。

注:黑帮电影(英文Gangster Movies),概指以黑帮(黑道)份子为故事主人翁,大都以组织犯罪为题材的电影,跟其他类型电影相仿的是,黑帮电影有特定的元素和叙事套路,主角也常被塑造成“悲剧英雄”的角色。

作者简介:

★北投社区大学/淡水社区大学讲师

★科技大学类型电影专业教师

★TVBS/年代/东风卫视 电视台 制作人暨编导

参考书目:Hollywood Genres:Formula, Filmmaking,and The Studio System/ Thomas Schatz