作者:林政賢(現任社區大學講師)

提到黑幫電影(Gangster Movies)(註)裡最著名的台詞,吳宇森導演的《英雄本色》裡的這句「我不做大佬(大哥)很久了。」對港台觀眾來說應該都不陌生,我們不僅熟悉經典台詞,就連角色們的穿著打扮我們也印象深刻,甚至還會模仿他們。

同樣也是《英雄本色》這部作品,在上映之後,小馬哥那身披著白色大領巾走路有風的瀟灑模樣,成了當時「大哥」們的標準樣板,在娛樂圈也引起一波模仿風潮,讓觀眾的我們看了又敬又好笑。我們可能不認真當一回事,但我們又不否認這或許就是黑道大哥的模樣。上面這個例子也正告訴我們,電影會帶給觀眾影響,也反映出群眾部分的心理,就連黑道電影也是。

在準備談論台灣的黑道電影與影響前,我們把角度先拉到好萊塢來看。

美國電影學者Thomas Schatz曾提出,(電影裡的)黑幫份子反映出美國男性追求利益的野心,意思是指黑幫電影裡那些你死我活的鬥爭,十足像極了美國男人追求成就的企圖心(aggressive ambition)。換句話說,黑幫電影多少反映了現實世界裡那個不立文字但人人皆知的生存法則:弱肉強食是也。「手段」在黑幫電影中是非常重要的元素,它就是故事本身,也是引人入勝的情節。

說到這,或許大家已發現「咦!手段這東西不是我們現實生活裡的日常嗎﹖」沒錯,一個每天發生在我們生活裡的東西,在電影裡成了非常重要的戲劇元素,這顯示電影本身的戲劇性,它同時也反映了人類活動的真實:人生如戲。

我們來看一個例子,1950年《夜闌人未靜》(The Asphalt Jungle)堪稱黑幫電影,同時也是黑色電影(Film Noir)的經典。其中做案的共謀之一律師Emmerich(Louis Calhern飾演)在自知法網難逃時,有這麼一句經典台詞,說出了犯罪者的心態:「犯罪只不過是人類追求利益的手段(After all, crime is only… a left-handed form of human endeavor.)」

從這一點來看,黑幫電影確實反映了「為達目的不擇手段」這一個價值觀,黑幫英雄幾乎都有不由自主的委屈,他們幹這一行也幾乎都有不得已的苦衷。事實上,這樣的邏輯對也不對,若說他們都是「被逼上梁山」的,那麼法律制裁犯罪就成了對無辜者的惡行,若說他們都是天生的罪犯,也等於忽略了環境對人的影響力。但不可否認的,他們行惡並非全然是「無可選擇」的行為,而驅使誤入歧途的處境,不外是「與成功無緣」,換句話說,就是「魯蛇的逆襲」。

當一個人自認被成功之路擋在門外時,他若想證明自己才幹或達到「成功」的目的,走另類的遊戲規則,也就是犯罪,就成了「沒有選擇的選擇」;他們揚棄腳踏實地工作出頭天的這條路,而是本著現代的文明進行對文明都市的掠奪,一旦心態順理成章,「犯罪」都只是可以合理化的生存行為,(礙於本事跟道德)而這正是一般人望塵莫及的境界。

台灣民間其實也有一個類似的案例,那就是「義賊廖添丁」的故事;根據日治時期的史料,廖添丁其實是個登記有案的盜賊,但在這真實身分曝光之前,他可是台灣民間人人口耳相傳的英雄人物,甚至還(偽)照片為證,不僅小說廣為流傳,更有說書人現身說法拍成電影,甚至還有供奉廖添丁為神祇的小廟,可見「民間傳播」的力量真是不容小覷。但重點是,廖添丁跟黑道電影有甚麼關係﹖

廖添丁的故事我們從小聽到大,甚至還拍成電影,而且還不只一部!就該人物的故事情節來說,也頗符合黑道電影的概念:組織犯罪(同夥紅龜)﹑暴力犯罪(打殺行刺)﹑英雄美人(與茶樓美人的愛情)等等。但我個人認為廖添丁故事本身最大的特色不在於義賊二字,而是這個人物的精神象徵:一個讓日本警察頭痛的人物,從這個角度看,廖添丁成了對抗日本殖民威權的象徵,換句話說,他是個local味十足的民族英雄(相對於鄭成功那種)。

但以上我們說的這一切,都跟現實歷史相符嗎?並沒有﹔正如電影改編自真實故事一般,太過戲劇化了!從有白紙黑字的史料來看,廖添丁確有其人,但他的行為並不如傳說中那麼風光浪漫。講白了,他就是當時一名打家劫舍的罪犯,那為什麼最後會流傳成一介英雄人物,這無非是反映當時民間群眾的集體心理,把對高壓統治的不滿,投射(寄託)到一個草莽人物身上,一個武藝非凡的民族英雄於焉誕生。

日治時期有廖添丁稱雄,那麼現在呢?我們有角頭!

在談角頭之前,我先說一下兩部黑幫作品,一部是還是《英雄本色》,另一部是《疤面煞星》(Scarface)。

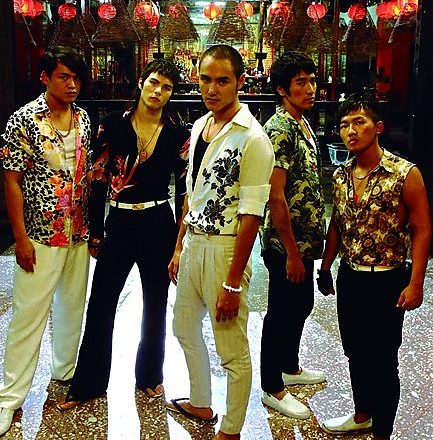

黑幫英雄角色「深具個人風格」、「辨識度高」,他們身上有一股英雄氣概,有一般人「做不到」的魅力;雖然大家都知道黑幫(電影)英雄是假的,有趣的是,現實世界裡那些大哥們卻反過來模仿電影中的角色,舉凡服裝穿著或肢體動作,以符合他們被塑造出來的形象—「看起來就是大哥的樣子」。

而電影《疤面煞星》就提供了上述的例證,不管是1983年奧爾帕西諾主演的邁阿密版本,還是1932年元祖的芝加哥版本(Paul Muni主演),主角東尼(Tony)這一角色都提供了(也反映了)當時黑道的時尚參考樣本,不僅戲外大家模仿他們,就連戲內東尼也被塑造成注重穿著打扮的大哥。

除了外表,「英雄氣概」這四個字在黑幫電影中的重要性,遠大於其他類型片,原因在於「有沒有guts」正是電影裡的黑幫老大判準要件,他們的一個決定、一個行動,甚至一句話,都可能讓這些角色留名青史。「失去的我一定要親手拿回來!」,《英雄本色》裡小馬哥憤慨復仇的這句話可真是經典;1948年《蓋世梟雄》(Key Largo)裡也有一句名言,「帶槍的傢伙很多,但洛可只有一個。」

而台灣知名導演鈕承澤的黑幫電影代表作《艋舺》裡也有一句經典台詞「意義是三小?我只知道義氣啦!」,那時夾帶這句台詞的廣告片還掀起一波模仿潮,尤其是對血氣方剛的年輕小朋友們更視為金句名言,酷的咧!

近幾年來,也可以說,曾幾何時,「黑幫電影」跟「鬼片」幾乎成了台灣特色電影,每年一定會有相類似的題材作品前仆後繼問世,這除了反映出台灣觀眾的「口味」之外,不得不說,也反映出「品味」這件事。簡單說,「大家就愛這一味的」,而說到台灣的黑幫電影,《角頭》系列堪稱可以跟《教父》三部曲媲美的代表作(別誤會了,我是指意義上,不是品質上)。

前陣子,主角之一王陽明因拒比愛心一事引發輿論風波,他拒絕的理由是:「我不比娘砲的動作」,此話一出當然引發群情激憤,尤其是以娘砲自居的那些人,但也有人替王陽明緩頰,說他是「入戲太深」,但不論是「娘砲」或「入戲太深」都不是我感興趣的。

我要說的是,不管是演員意識形態上的外顯,還是為戲宣傳的演出,這件事都反映了現有台灣黑幫電影文化的一環:「以男性主導並以異性(甚至第三性)為附屬的概念」,而很不巧的是,這一點跟傳統根深蒂固男尊女卑的父權主義幾乎吻合。如果,電影反映出社會文化的真實,難道不也是反映出觀眾那個你知我知但不方便明說的心理嗎﹖

做為類型電影中非常獨特的一環,無論古今或東西方,黑幫電影始終有其跟現實生活的連結,或是反映時代潮流,或是成為群眾心理的鏡面,但我畢竟非社會心理專家,不敢賣弄不懂的事,此篇文字僅是一則就電影角度的觀眾心理觀察。

註:黑幫電影(英文Gangster Movies),概指以黑幫(黑道)份子為故事主人翁,大都以組織犯罪為題材的電影,跟其他類型電影相仿的是,黑幫電影有特定的元素和敘事套路,主角也常被塑造成「悲劇英雄」的角色。

作者簡介:

★北投社區大學/淡水社區大學講師

★科技大學類型電影專業教師

★TVBS/年代/東風衛視 電視台 製作人暨編導

參考書目:Hollywood Genres:Formula, Filmmaking,and The Studio System/ Thomas Schatz